Tidak mudah menjadi perempuan lajang berumur 28 tahun dengan karir cemerlang dan wajah, ehm, lumayan cantik. Reaksi pertama yang diberikan orang-orang kepo adalah “Kok belum nikah sih?” “Sampai kapan mau mengejar karir?” “Nanti dapat sisa loh!” Dan ratusan ungkapan seakan orang yang menikah itu sudah dipastikan masuk surga sedangkan si lajang sudah dipastikan kelak menghuni neraka jahanam.

Sejujurnya menikah tidak pernah masuk dalam prioritas. Bagiku sendirian cukup menyenangkan dan aman. Bukan berarti aku tidak pernah merasakan apa yang orang sebut memadu kekasih atau yang sekarang sering dipakai biar terdengar sedikit kebarat-baratan yaitu memiki seorang partner. Tapi seperti kataku, sendirian juga cukup menyenangkan.

Tidak percaya? Oh, baiklah. Pada dasarnya aku tidak peduli apakah ceritaku bisa dipercaya atau tidak. Tapi hari ini hujan terjadi hampir sepanjang hari dan membuat suasana hatiku lumayan baik. Jadi bolehlah aku bercerita tentang satu-dua manusia yang mungkin pernah membuatku ingin menikahinya.

Manusia pertama namanya Bara. Seperti namanya dia pernah cukup sukses membuatku terbakar cemburu. Ya, cemburu untukku semacam sinyal waspada. Ketika aku cemburu, mungkin aku sudah sedikit bermain hati. Kuch-kuch Hota Hai.

Bara kukenal ketika aku iseng datang ke pameran lukisan. Saat itu Bara menggunakan kaos bergambar grup band Inggris Blur yang memang kugandrungi. Aku yang memang mengoleksi kaos-kaos band nekad menghampiri dirinya untuk bertanya dimana aku bisa mendapatkan kaos tersebut.

Bukan hanya informasi yang diberi Bara, namun juga sebuah undangan untuk sarapan bersama. Menurutnya ajakan makan malam terlalu biasa. Aku mengiyakan ajakan tersebut dengan syarat malam ini kami harus bersama sampai esok pagi. Terserah apapun acaranya.

Pertama-tama, Bara membawaku ke tukang martabak yang sedang tenar di Jakarta. Kami mendapatkan urutan ke-72 yang artinya masih harus menunggu selama dua jam sebelum martabak itu bisa kami sikat. Agar tak kelak disela pembeli lain, kami menggelar tikar di dekat tukang martabak. Karena tikar kami cukup untuk sepuluh orang, pembeli lain yang awalnya berdiri minta izin untuk bergabung.

Dua jam kami habiskan dengan bermain Janken—gunting, kertas, batu. Pihak yang kalah oleh gunting akan dicubit hidungnya. Sedangkan yang kalah dengan kertas akan ditampar dan yang kalah dengan batu akan dijitak. Agak sakit memang, tapi kami terus bermain sambil tertawa-tawa dan berbagi informasi tentang diri masing-masing.

Waktu sudah menunjukkan pukul dua dini hari ketika martabak telah berpindah semua ke dalam perut. Kenyang membuat kami sedikit mengantuk. Padahal kami tidak berniat tidur. Rasanya malam ini terlalu klise jika dihabiskan dengan masuk ke kamar hotel. Akhirnya kami memilih nongkrong di kedai kopi Amerika sebagai upaya membuat badan sedikit lebih segar.

“Ini pertama kalinya aku masuk ke tempat ini,” kata Bara setelah kami mendapatkan kursi dengan pemandangan lalu lintas kota Jakarta yang tak pernah tidur. “Aku juga, tapi bohong,” kataku menjawab sambil nyengir.

“Kamu kenapa sih kalau ngomong tidak langsung pakai titik, selalu koma,” sahut Bara sambil menyalakan rokok kretek miliknya. “Kalimatku itu titik kok, tapi memang intonasinya sengaja kubuat menggantung. Biar kamu selalu punya alasan untuk bertanya lagi dan lagi,” kataku.

Bara tersenyum mendengar pernyataanku. Senyum yang selalu kubilang mirip Gon, salah satu tokoh anime dalam film Hunter X Hunter kalau sedang menghadapi musuh yang membuatnya bergairah. Senyum yang mungkin masih sanggup membuatku mati kutu meskipun kami sudah tak bertemu sejak tiga tahun yang lalu.

“Aku selalu suka bertemu orang seperti kamu. Yang auranya seolah minta dipeluk.”

“Aku juga suka bertemu orang seperti kamu. Yang auranya minta ditendang.”

Pagi itu kami berhasil sarapan bersama di sebuah kedai roti bakar di kawasan Sabang. Bara pun meminta dengan cara yang biasa saja agar aku tetap mau berhubungan dengannya setelah hari ini. Aku bilang padanya bahwa aku tak pernah suka diminta berjanji. Kuserahkan nasib hubungan ini pada semesta. Ia setuju.

Dua tahun berlalu sejak saat itu. Dua tahun pula sebagian besar waktuku habis bersama Bara. Padahal berkali-kali Bara mengatakan kami berdua betul-betuk tidak cocok satu sama lain sehingga seharusnya sudah berpisah ketika masa bulan madu habis. Ketika Bara mengatakan seperti itu, awalnya aku mati-matian meminta penjelasan. Tapi ketika pernyataan seperti itu sudah terasa seperti gema di kepala, aku akhirnya hanya berlalu dari medan perdebatan. Aku akan kembali ketika Bara memintaku kembali. Sampai suatu hari, Bara tidak pernah menjemputku lagi.

Terserah saja, sendiri pun tak mengapa. Saat kamu terlalu sering diuji, maka kamu menjadi kebal.

Hari-hari setelahnya aku habiskan untuk bekerja, bekerja, dan bekerja. Semakin aku teringat tentang Bara, semakin giat pula aku bekerja. Aku meyanggupi belasan proyek dari para klien yang susah ditebak maunya. Sebagai seorang media investment, aku menangani beberapa klien yang memberikan modal cukup besar untuk belanja iklan di televisi. Pekerjaan yang cukup menyita waktu dan membuatku lupa akan Bara. Tak butuh waktu lama sampai aku dipercaya menjadi manajer karena hasil perkerjaanku. Sekian tentang Bara.

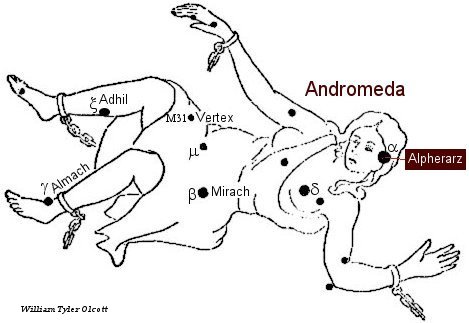

Selanjutnya mari kita beralih ke manusia nomor dua yang membuatku bersedia patah hati berkali-kali. Namanya Sagarmatha. Aku senang memanggilnya dengan sebutan Saga, mengingatkanku pada jagoan-jagoan di film-film anime favoritku. Sementara manusia lain memanggil dirinya dengan sebutan Atha atau Aga.

Dalam bahasa Nepal, Sagarmatha artinya Gunung Everest. Mungkin itu sebabnya banyak yang rela mati-matian mendaki hatinya demi mendapatkan posisi puncak. Saga memang manusia yang sulit ditebak. Kadang kukira kami merupakan pasangan yang dijodohkan oleh takdir, kadang kukira kami sekadar teman kencan kesayangan.

Aku mengenal Saga sejak SMA. Saga ketika itu terlihat begitu berkilau dengan sederet prestasi yang pernah diraihnya. Atlet baseball, Ketua Osis dan Paskibraka Nasional membuat dirinya cukup populer diantara teman-temanku. Iya, teman-temanku. Awalnya aku tak tertarik karena meihat tubuhnya yang tinggi besar, kontras dengan tubuhku yang mungil karena aku menolak dibilang pendek.

Perbedaan tinggiku dengan Saga betul-betul signifikan. Bahkan saat ini, tinggi Saga mencapai 190 cm sementara tubuhku berhenti di 155 cm. Saga gemar sekali menempelkan sikunya pada bahuku ketika kami sedang berjalan beriringan. Kalau sudah begitu, aku akan menendang pantatnya dengan menekuk kakiku ke samping.

Kami bertemu pertama kali di kantin sekolah. Aku yang sedang bolos pelajaran Matematika mangkal di kantin untuk menghabiskan waktu sambil berpikir mau kuapakan kue ulang tahun yang baru saja diletakkan seorang penggemar rahasia di atas meja. Sayang penggemar itu kurang observasi. Akan lebih menyenangkan kalau dia tahu kalau aku tidak menyukai kue dengan lapisan krim. Lebih baik dia memberikan lontong berisi oncom.

Tidak bijaksana rasanya kalau kue itu kubuang bergitu saja. Tapi kalau diberikan kepada teman lain dan kebetulan ia melihatnya, mungkin bakal tersinggung. Meskipun aku tak begitu peduli pada perasaan orang lain, tapi kukira kalau sedang berulang tahun harus berlaku sedikit baik. Kuputuskan untuk memberikan kue itu kepada orang-orang di kantin.

Saat itulah Saga yang baru saja berlatih sepak bola muncul di kantin. Melihat kue ultahku, dia ingin mencicipi. Kuberikan padanya dengan segera dan menawarkan untuk menghabiskan saja semuanya. Saga melahap kue tersebut tanpa malu-malu.

“Aku Saga. Makasih ya kuenya enak,” kata Saga setelahnya. “Aku kelas tiga. Kamu kelas berapa?”

“Panggil saja aku Cho. Namaku susah. Aku kelas satu,” sahutku.

“Bukan Choki-choki kan?”

“Chomolungma.”

“Wah, kamu juga Gunung Everest!”

Iya. Aku si Gunung Everest dalam bahasa Tibet. Orangtuaku memberi nama itu dengan harapan aku tumbuh menjadi manusia tangguh seperti sang gunung. Namun tak hanya tangguhnya gunung yang kuadopsi. Banyak yang bilang pribadiku sedingin salju.

Sejak perkenalan itu kami sering terlihat bersama. Sesekali Bara mendatangiku untuk sekedar mengobrol ngalor-ngidul. Namun aku tak pernah sengaja datang ke kelasnya karena malas berurusan dengan kakak kelas yang memandangku dengan sinis. Bukannya aku takut, hanya menurutku kurang menyenangkan bertengkar dengan perempuan yang pandai memakai mulut. Berisik.

Padahal kalau para penggemar itu tahu kebenarannya, Saga setengah yakin bahwa aku sejatinya pecinta perempuan. Saga bahkan sempat bertanya ketika aku tertangkap mata sedang memandangi adik kelas kami yang bak porselen boneka lolita. “Entahlah. Tapi dia cantiknya gak wajar dan aku suka,” jawabku saat itu.

Kami juga bergaul di luar sekolah. Biasanya menonton bioskop jika ada film-film yang menarik, atau sekedar menghabiskan waktu di toko buku. Seringnya Saga yang menemani diriku yang mudah terlarut dalam bacaan. Dia cukup sabar menunggu satu-dua jam sebelum kemudian mencolek-colek aku kalau kakinya mulai pegal. Atau dia memilih jalan-jalan keliling mall sendirian sampai aku puas membaca.

Sebenarnya aku tak tahu jenis hubungan seperti apa yang kami jalani. Dahulu bahkan aku tak tahu kalau kami terlihat cukup dekat di mata-mata murid-murid lain. Kepopuleran Saga bahkan sudah termasyur di sekolah-sekolah lainnya. Sampai ketika beberapa perempuan mencegatku ketika pulang sekolah. Mereka memaksaku menjawab pertanyaan tentang Saga kalau tidak mau ditelanjangi.

Aku menolak menjawab pertanyaan apapun. Ketika dua orang perempuan berusaha menahanku, kutendang perut yang satu dengan menggunakan lutut. Satu orang lagi kutonjok mukanya dengan sekuat tenaga. Begitu keduanya tumbang, satu orang lainnya lari ketakutan.

Belum puas sampai disitu, kutonjok kembali muka keduanya bergantian. Darah segar mengucur dari mulut dan hidung. Mereka mengucap ampun sambil menggelepar-gelepar. Setelah kuingat-ingat, terakhir kali aku menghajar seseorang ketika kelas 4 SD. Bukan salahku kalau aku kangen perasaan berkuasa bukan? Toh, mereka yang menantang.

Setelah keduanya tak berdaya, aku meminta keduanya untuk duduk. Aku mengambil gunting dari dalam tas dan menyuruh keduanya memangkas rambut masing-masing. Jika menolak akan kuhajar sampai mati.

Perbuatanku ini ternyata berbuah panggilan dari sekolah. Orangtua mereka mengadu kepada kepala sekolah dan menuntutku dihukum berat. Aku bersedia dihukum selama ketiga pencundang tersebut juga diberikan hukuman yang sama. Aku tidak terima dihukum sendiri mengingat bukan aku yang mencari perkara.

‘Kamu kan bisa mengalah. Kenapa sih dilayani? Sok jagoan?”

“Kangen nabok orang.”

“Kalau kamu dikeluarin dari sekolah gimana?”

“Yaudah, cari sekolah lain. Gitu aja kok repot.”

“Kamu keras kepala.”

“Kamu bawel kayak pembantu baru.”

Tiba saatnya Saga lulus dan aku naik ke kelas dua. Saga melanjutkan kuliah di Bali dan aku masih menjalani kehidupan sekolah. Pada awal kuliah Saga beberapa kali mengontak untuk berbagi cerita. Namun lewat tiga bulan telponnya berhenti sama sekali.

Sekarang genap tahun ke-12 aku mengenal Saga. Kami memang sempat beberapa kali bertemu meskipun masih dalam hitungan sebelah jari tangan. Aku selalu senang setiap saat itu datang. Saga pasti hadir dengan cerita-cerita baru, bahkan profesi baru. Setelah mencicipi menjadi dosen, pegawai pajak, desainer grafis, broker saham, kini dia mencoba peruntungan menjadi pilot pesawat tempur.

“Aku gak pernah takut pindah kerja. Yang penting gajinya selalu nambah!” kata Saga ketika ada yang khawatir dia tak lagi bersama dewi fortuna dalam peluang karir.

**

“Cho, nikah yuk..”

“Eh?”

“Ayo kita nikah. Aku sudah masuk lima syarat pendamping hidup yang kamu cari bukan?”

Diantara 100 ajakan ketika menjemput seseorang di bandara, baru kali ini aku diajak menikah tiba-tiba oleh orang yang hanya kutemui dalam hitungan sebelah jari dalam waktu enam tahun.

“Emang apa aja?”

“Sudah kenal minimal lima tahun, pendidikan minimal setara sama kamu, punya pekerjaan yang tidak melanggar norma agama dan kedaulatan negara, bisa masak, dan sudah bosan selingkuh.”

“Lagi gesrek ya? Baru juga ditinggal setahun. Gimana aku tinggal sekolah sampai S3?”

“Eh?”

“Gesrek gak! Kalau kamu sekarang lagi gesrek, ajakan menikah kita anggap gak ada. Kalau serius, kita nikah bulan lima!”

“Beneran?”

“Enggak, aku bercanda. Kan dulu katamu aku lesbi!”

“ Itu aku bercanda!”

“Bodo. Terlanjur sakit hati!”

Tana Paser, 23 Januari 2015